Archives de catégorie : L’argumentation

« Oh ! Les beaux jours » (Beckett)

En 1964, France Culture proposait une captation de la pièce de Samuel Beckett « Oh les beaux jours » créée par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault dans une mise en scène de Roger Blin, à l’Odéon, Théâtre de France. Il s’agissait de la première mise en scène de cette pièce écrite en 1961 par Beckett.

- Présentation : André Saudemont

- Mise en scène : Roger Blin

- Avec Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault

- Odéon / Théâtre de France

- 1ère diffusion : 16/02/1964

- Archive Ina-Radio France

Dans le prétoire

La classe de 1ère ES a participé cette année au dispositif intitulé « Dans le prétoire » proposé par la délégation académique à l’action culturelle.

Cette action a pour but de sensibiliser les élèves au monde de la justice et d’ouvrir leur regard sur la société en les impliquant dans la simulation d’un procès.

Les élèves ont tout d’abord participé à un atelier animé aux Archives Départementales de la Seine Maritime, proposant une immersion dans une affaire réelle avec des documents d’époque. Puis ils ont assisté lors d’une seconde rencontre à la simulation d’un procès par des professionnels.

Fin décembre tous les élèves de la classe ont proposé une restitution de leurs préparations sur l’affaire présentée lors de l’atelier. Nous nous sommes rendus dans le grand hémicycle de l’Hôtel de la Région où les élèves ont simulé le procès en conditions réelles, en présence de professionnels de la Justice.

Traité sur la tolérance

Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps : s’il est permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles au reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un coeur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d’une vie pénible et passagère ; que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution ; que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux qui couvrent leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne langue, ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde, et qui possèdent quelques fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie : car tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s’enorgueillir.

Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! Qu’ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie paisible ! Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant.

Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763.

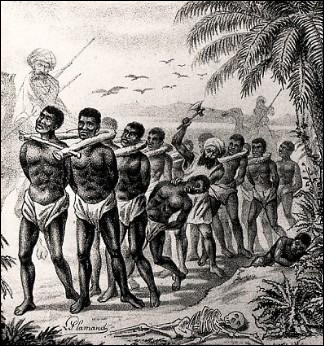

Réflexions sur l’esclavage

Mes amis,

Quoique que je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardés comme mes frères. La nature vous a formés pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les Blancs. Je ne parle ici que de ceux d’Europe ; car pour les Blancs des colonies, je ne vous fais pas l’injure de les comparer à vous ; je sais combien de fois votre fidélité, votre probité, votre courage ont fait rougir vos maîtres. Si on allait chercher un homme dans les îles de l’Amérique, ce ne serait point parmi les gens de chair blanche qu’on le trouverait.

Votre suffrage ne procure point de places dans les colonies ; votre protection ne fait point obtenir de pensions ; vous n’avez pas de quoi soudoyer les avocats : il n’est donc pas étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur cause, que vous n’en avez trouvé qui se soient honorés en défendant la vôtre. Il y a même des pays où ceux qui voudraient écrire en votre faveur n’en auraient point la liberté.

Votre suffrage ne procure point de places dans les colonies ; votre protection ne fait point obtenir de pensions ; vous n’avez pas de quoi soudoyer les avocats : il n’est donc pas étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur cause, que vous n’en avez trouvé qui se soient honorés en défendant la vôtre. Il y a même des pays où ceux qui voudraient écrire en votre faveur n’en auraient point la liberté.

Tous ceux qui se sont enrichis dans les îles aux dépens de vos travaux et de vos souffrances, ont, à leur retour, le droit de vous insulter dans des libelles calomnieux ; mais il n’est point permis de leur répondre.

Telle est l’idée que vos maîtres ont de la bonté de leurs droits ; telle est la conscience qu’ils ont de leur humanité à votre égard. Mais cette injustice n’a été pour moi qu’une raison de plus pour prendre, dans un pays libre, la défense de la liberté des hommes.

Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage, et que la douceur d’être béni par vous me sera toujours refusée. Mais j’aurai satisfait mon coeur déchiré par le spectacle de vos maux, soulevé par l’insolence absurde des sophismes de vos tyrans. Je n’emploierai point l’éloquence, mais la raison ; je parlerai, non des intérêts du commerce, mais des lois de la justice.

Vos tyrans me reprocheront de ne dire que des choses communes, et de n’avoir que des idées chimériques : en effet, rien n’est plus commun que les maximes de l’humanité et la justice ; rien n’est plus chimérique que de proposer aux hommes d’y conformer leur conduite.

Condorcet, Réflexions sur l’esclavage des nègres, 1781.

« Après avoir parcouru l’histoire de l’esclavage, nous allons prouver qu’il blesse la liberté de l’homme, qu’il est contraire au droit naturel et civil, qu’il choque les formes des meilleurs gouvernements, et qu’enfin il est inutile par lui-même .

La liberté de l’homme est un principe qui a été reçu longtemps avant la naissance de Jésus-Christ, par toutes les nations qui ont fait profession de générosité. La liberté naturelle de l’homme c’est de ne connaître aucun pouvoir souverain sur la terre et de n’être point assujettie à l’autorité législative de qui que ce soit, mais de suivre seulement les lois de la Nature : la liberté dans la société est d’être soumis à un pouvoir législatif établi par le consentement de la communauté, et non d’être sujet à la fantaisie, à la volonté inconstante et arbitraire d’un seul homme en particulier.

Cette liberté par laquelle on n’est point assujetti çà un pouvoir absolu, est unie si étroitement avec la conservation de l’homme, qu’elle n’en peut être séparée que par ce qui détruit en même temps sa conservation et sa vie. Quiconque tâche donc d’usurper un pouvoir absolu sur quelqu’un, se met par là en état de guerre avec lui, de sorte que celui-ci ne peut regarder le procédé de l’autre que comme un attentat manifeste contre sa vie. En effet, du moment qu’un homme veut me soumettre malgré moi à son empire, j’ai lieu de présumer que si je tombe entre ses mains, il me traitera selon son caprice et ne se fera pas scrupule de me tuer, quand la fantaisie lui en prendra. La liberté est, pour ainsi dire, le rempart de ma conservation, et le fondement de toutes les autres choses qui m’appartiennent. Ainsi, celui qui dans l’état de la nature, veut me rendre esclave, m’autorise à le repousser par toutes sortes de voies, pour mettre ma personne et mes biens en sûreté.

Tous les hommes ayant naturellement une égale liberté, on ne peut les dépouiller de cette liberté, sans qu’ils y aient donné lieu par quelques actions criminelles. (…)

Les peuples qui ont traité les esclaves comme un bien dont ils peuvent disposer à leur gré, n’ont été que des barbares. »

Encyclopédie de Diderot et d’Alembert,

article « esclavage » du chevalier de Jaucourt, 1755. Extraits.

Si j’avais à soutenir le droit que nous avons de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :

Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres.

Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité, que les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une façon plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d’une si grande conséquence, qu’ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre leurs mains.

Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que de l’or, qui, chez les nations policées, est d’une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.

De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748

Cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder à la ressource

Cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder à la ressource