Le premier de tous les combats de Victor Hugo – le plus long, le plus constant, le plus fervent – est sans doute celui qu’il mène contre la peine de mort. Dès l’enfance, il est fortement impressionné par la vision d’un condamné conduit à l’échafaud, sur une place de Burgos, puis, à l’adolescence, par les préparatifs du bourreau dressant la guillotine en place de Grève. Hanté par ce « meurtre judiciaire », il va tenter toute sa vie d’infléchir l’opinion en décrivant l’horreur de l’exécution, sa barbarie, en démontrant l’injustice (les vrais coupables sont la misère et l’ignorance) et l’inefficacité du châtiment. Utilisant tour à tour sa notoriété d’écrivain et son statut d’homme politique, il met son éloquence au service de cette cause, à travers romans, poèmes, témoignages devant les tribunaux, plaidoiries, discours et votes à la Chambre des pairs, à l’Assemblée puis au Sénat, articles dans la presse européenne et lettres d’intervention en faveur de condamnés. (Source : BNF)

Messieurs, une constitution, et surtout une constitution faite par la France et pour la France, est nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n’est point un pas dans la civilisation, elle n’est rien.

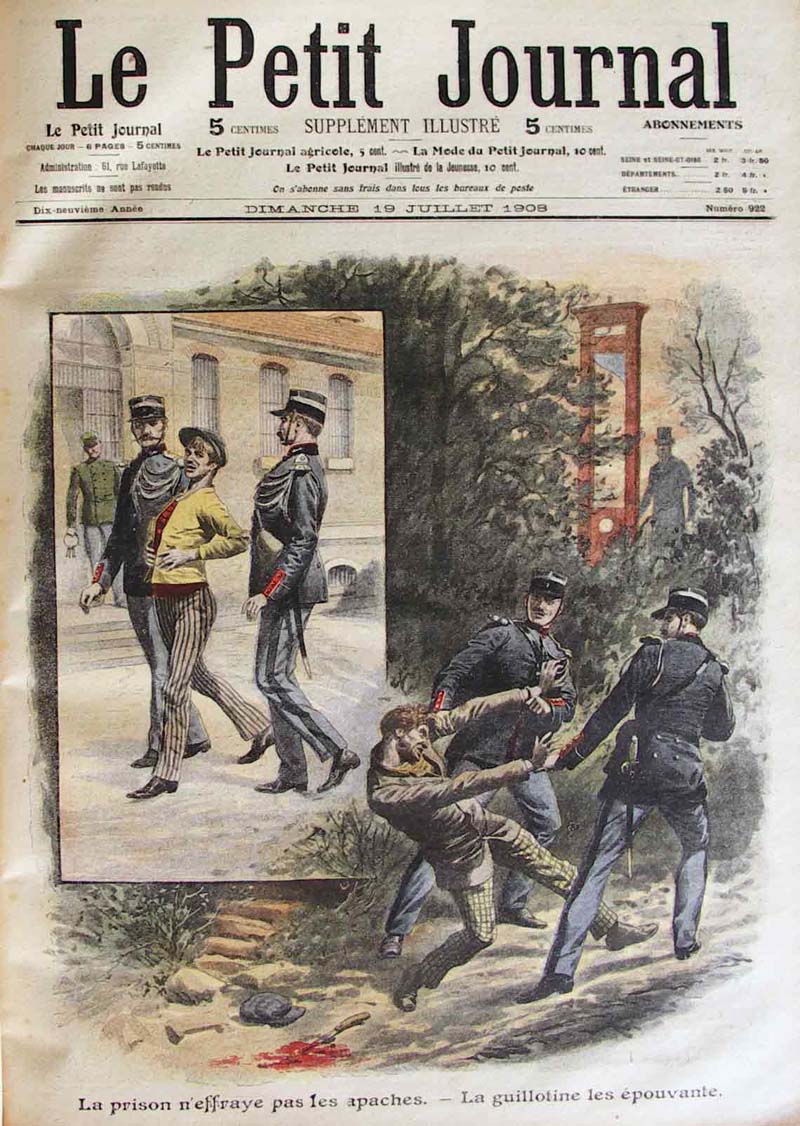

Eh bien, songez-y, qu’est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne.

Messieurs, ce sont là des faits incontestables. L’adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès. Le XVIIIème siècle, c’est là une partie de sa gloire, a aboli la torture ; le XIXème siècle abolira la peine de mort.

Vous ne l’abolirez pas peut-être aujourd’hui ; mais n’en doutez pas, demain vous l’abolirez, ou vos successeurs l’aboliront. Vous écrivez en tête du préambule de votre constitution : « En présence de Dieu », et vous commenceriez par lui dérober, à ce Dieu, ce droit qui n’appartient qu’à lui, le droit de vie et de mort ?

Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n’appartiennent pas à l’homme : l’irrévocable, l’irréparable, l’indissoluble. Malheur à l’homme s’il les introduit dans lois. Tôt ou tard elles font plier la société sous leur poids, elles dérangent l’équilibre nécessaire des lois et des moeurs, elles ôtent à la justice humaine ses proportions ; et alors il arrive ceci, réfléchissez-y, messieurs, que la loi épouvante la conscience.

Je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot, un mot décisif, selon moi, ce mot, le voici. Après Février, le peuple eut une grande pensée : le lendemain du jour où il avait brûlé le trône, il voulut brûler l’échafaud. Ceux qui agissaient sur son esprit alors ne furent pas, je le regrette profondément, à la hauteur de son grand cœur. On l’empêcha d’exécuter cette idée sublime.

Eh bien, dans le premier article de la constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple, vous avez renversé le trône. Maintenant consacrez l’autre, renversez l’échafaud.

Je vote pour l’abolition pure, simple et définitive, de la peine de mort.

Victor Hugo, Discours devant l’Assemblée constituante, 15 septembre 1848.