Le portrait de l’homme de cour idéal

Je veux que celui-ci soit plus que médiocrement instruit dans les lettres, du moins dans ces études que nous disons d’humanité, et que non seulement il ait connaissance de la langue latine, mais aussi de la grecque, à cause des nombreuses et diverses choses qui sont divinement écrites dans cette langue.

Qu’il pratique les poètes tout aussi bien que les orateurs et les historiens, et qu’il soit encore habile à écrire en vers et en prose, principalement dans notre langue vulgaire (1) ; car outre le contentement que lui-même en recevra, il ne manquera jamais par ce moyen de plaisants entretiens avec les dames, qui, à l’ordinaire, aiment ce genre de choses. Et si, à cause de ses autres occupations, ou parce qu’il a peu étudié, il ne parvient pas à une perfection telle que ses écrits soient dignes de grande louange, qu’il veille à les supprimer, pour ne pas donner à autrui l’occasion de s’en moquer, et qu’il les montre seulement à un ami auquel il puisse se fier.

[…]

En outre, ces études-là le rendront abondant (2) et, comme répondit Aristippe (3) à un tyran, hardi pour parler avec assurance à chacun.

Je veux néanmoins que notre Courtisan retienne bien ce précepte en son esprit qu’en ceci comme en toute autre chose il soit toujours avisé et timide plutôt qu’audacieux, et qu’il se garde de se persuader faussement qu’il sait ce qu’il ne sait pas. Car naturellement nous sommes tous avides de louange bien plus que nous devrions, et nos oreilles aiment mieux la mélodie des paroles qui nous louent, que n’importe quel autre doux chant ou musique ; et pourtant elles sont cause souvent, comme les voix des sirènes, de ce que périssent noyés ceux qui ne se bouchent pas bien les oreilles pour ne pas entendre l’harmonie trompeuse.

Baladera Castiglione, Le Livre du courtisan, 1528, traduction d’Alain Pons.

1. Désigne l’italien par opposition au latin.

2. Éloquent.

3. Aristippe de Cyrène était un philosophe grec disciple de Socrate (435-356 av. J.-C.).

L’honnête homme et les sociabilités

Suite aux horreurs de la guerre civile, les hommes « bien nés » admettent la nécessité de règles de « bonne conduite » en société. S’instaure alors, par l’intermédiaire de la Cour, des salons et de la littérature, un idéal de comportement social et culturel qui traverse le siècle, l’ »Honnêteté ». Ce modèle est codifié par Faret qui adapte en 1630 le célèbre ouvrage italien de Castiglione Le Courtisan, agrémenté de réflexions empruntées à Montaigne.

L’honnête homme récupère les vertus héroïques : bon guerrier, bon amant, morale chrétienne. S’y ajoute la maîtrise de soi, la capacité de s’adapter à la société mondaine et d’y briller par la conversation, l’ouverture d’esprit, le sens de la mesure. Il doit se montrer tolérant et ne pas choquer, ni même ennuyer. Pour cela il lui faut éviter de faire montre de trop d’érudition (il serait alors pédant). En revanche il doit posséder une culture générale suffisante pour pouvoir deviser avec tous. Sensible aux nuances (c’est l’esprit de « finesse ») il est aussi lucide sur les faiblesses humaines.

Sous Louis XIV, le modèle évolue vers un nouveau type, peint par le chevalier de Méré. Courtisan, il est surtout soucieux de plaire au roi. L’apparence et la mondanité l’emporte et triomphe le « bel esprit » : légèreté et virtuosité.

L’honnêteté n’a pas tant été considérée comme une qualité que comme « l’abrégé de toutes les autres ». Elle amène également un état d’esprit différent qui va à l’encontre de la société traditionnelle. En effet, l’honnête homme le devient par ses propres mérites, et non par naissance. En cela, elle préfigure les Lumières.

Quelques textes importants :

- Nicolas Faret, L’Honnête Homme ou l’art de plaire à la Cour (1630).

- François de Grenaille, L’honnête fille (1639) – L’honnête garçon (1642).

- Guez de Balzac, Aristippe ou de la Cour (1658).

- Mademoiselle de Scudéry, La morale du monde ou Conversations (1680-1692).

- Chevalier de Méré, Conversations (1668) – Discours (1677) – Lettres (1682) – De la vraie honnêteté (posth., 1700).

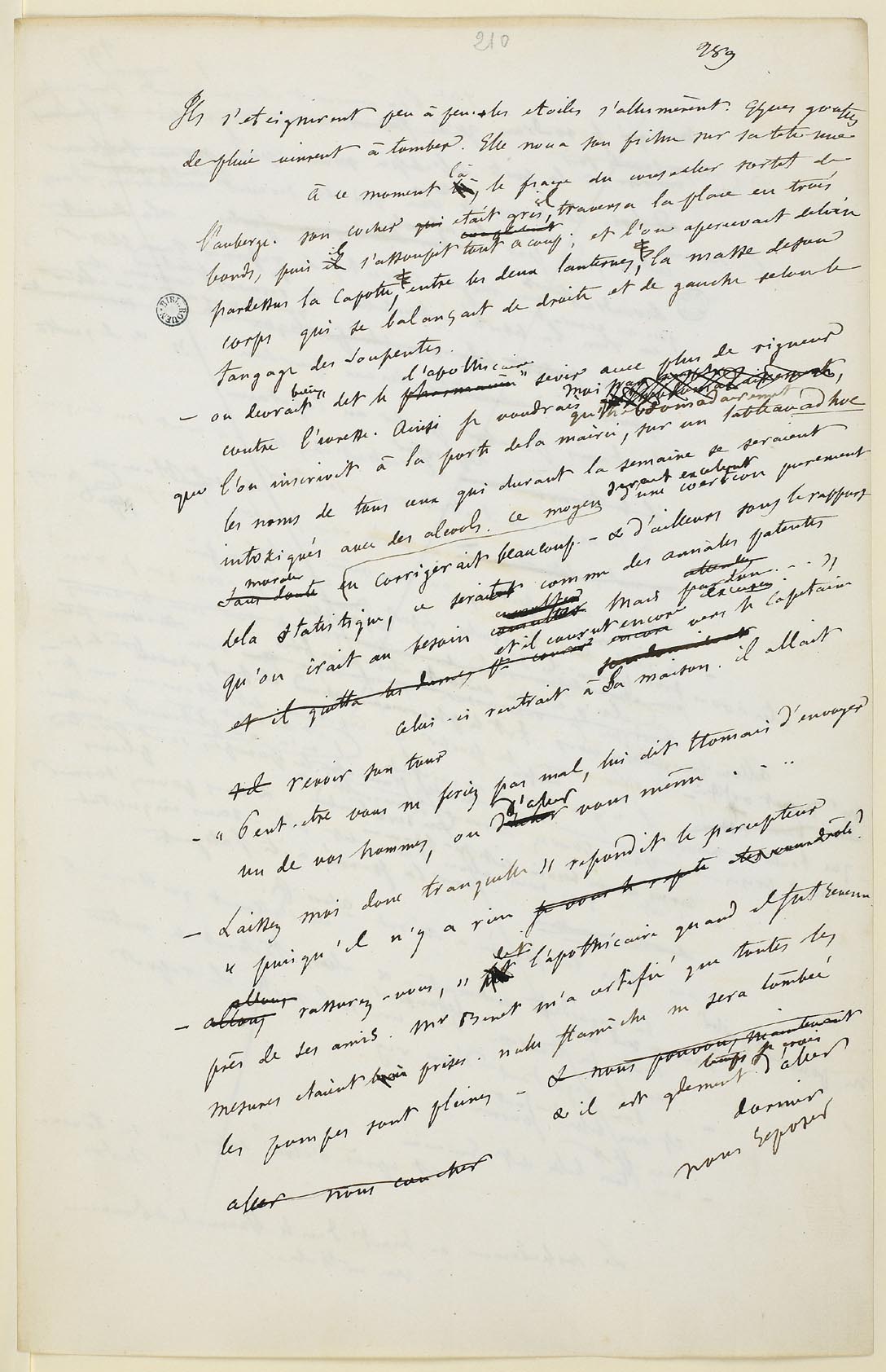

Source : gallica.bnf.

« Malgré les préjugés qui recouvrent encore une partie de la face de l’Europe comme un réseau, la lumière cependant commence à pénétrer dans nos campagnes. C’est ainsi que, mardi, notre petite cité d’Yonville s’est vue le théâtre d’une expérience chirurgicale qui est en même temps un acte de haute philanthropie. M. Bovary, un de nos praticiens les plus distingués… […]

« Malgré les préjugés qui recouvrent encore une partie de la face de l’Europe comme un réseau, la lumière cependant commence à pénétrer dans nos campagnes. C’est ainsi que, mardi, notre petite cité d’Yonville s’est vue le théâtre d’une expérience chirurgicale qui est en même temps un acte de haute philanthropie. M. Bovary, un de nos praticiens les plus distingués… […]