Le camp d’Auschwitz-Birkenau a été libéré il y a 70 ans. Pour survivre, s’évader et témoigner, certains déportés se sont servis de leur talent de dessinateur ou de peintre. Des crayons pour raconter l’indicible.

Peut-on créer lorsqu’on est encerclé par la mort ? Et pourquoi le faire ? Alors que la communauté internationale se rassemble pour commémorer le 70e anniversaire de la libération d’Auchwitz-Birkenau, France Info a décidé de parler du dessin en milieu concentrationnaire. Pour ceux qui en avaient le courage, et le talent, dessiner était une prise de risque, un défi à la mort. Certains faisaient des œuvres « alimentaires », en échange d’un bout de pain, d’autres pour témoigner, s’évader ou pour décrire ce qui n’avait pas de mots.

Trouver du matériel

Dessiner était interdit et le premier challenge était de trouver le matériel. Derrière chaque dessinateur-déporté il y a une histoire. Celle de Boris Taslitzky qui a réalisé plus de 100 dessins et cinq aquarelles à Buchenwald entre 1944 et 1945. A son arrivée, il dit à un des « secrétaires de block » qu’il est peintre, le responsable lui répond « moi aussi ». Le déporté recevra plus tard des bouts de crayons et des carrés de papier. « Un camp demande toute une administration, toute une comptabilité : tant de morts dans la nuit, tant de rations de pain », a raconté Boris Taslitzky lors d’une table ronde en 1995, « le papier existe pour cette comptabilité (…). Ces morceaux de papier, les secrétaires de blocks m’en donnaient. Tous les artistes que j’ai rencontrés à Buchenwald ont travaillé sur ce genre de papier ».

Il y a aussi l’histoire de Walter Spitzer, auteur de Sauvé par le dessin à Buchenwald. Le jeune homme, âgé de 16 ans lorsqu’il arrive dans ce camp, a été protégé par la Résistance du camp qui lui fournissait du matériel. Il se souvient aussi de cette anecdote : « Sur un chantier, j’ai aussi récupéré un sac de ciment. Il avait quatre couches de papier et celles de l’intérieur sont splendides, couleur papier kraft. Ensuite, j’ai chauffé du charbon de bois dans une gamelle et j’ai dessiné avec un bout de bois calciné ».

Peindre pour le moral

Créer de manière artistique, c’était aussi une manière de survivre moralement. Jeannette L’Herminier, déportée à Ravensbrück en Allemagne, dessinait pour s’évader des conditions de vie du camp. Elle a fait le portrait de ses compagnes de block en s’efforçant de les « faire aussi bien coiffées que possible », comme le rapporte l’historienne Claire Vionnet, dans Des silhouettes d’espoir dans l’enfer concentrationnaire. Les déportées lui disaient : « Mais tu crois qu’on est encore comme ça ? », elle leur répondait avec bienveillance : « Je ne sais pas dessiner, je suis obligée de suivre vos contours. Et bien oui, on est comme ça, bien sûr qu’on tient très bien le coup ».

Le moral des femmes, le moral des hommes, et le moral des enfants. En République Tchèque, au camp de Terezin (Theresienstadt en allemand), une femme a tenté de faire oublier aux enfants le quotidien par le dessin. Le camp de Terezin, au nord de Prague, avait une particularité : les juifs enfermés à l’intérieur devaient s’auto-administrer. Friedl Dickers-Brandeis, disciple du Bahaus, dirigea des ateliers de dessins pour les moins de 14 ans. Elle nota en 1943 : « L’enseignement du dessin ne prétend pas faire de tous les enfants des peintres, mais libérer ou mieux favoriser la créativité et l’autonomie comme sources d’énergie ; éveiller l’imagination, renforcer les capacités de jugement et l’observation ». 4.000 de ces dessins ont été retrouvés dans deux valises, cachées par Friedl Dickers-Brandeis dans un dortoir. L’enseignante est déportée et tuée à Auschwitz en 1944.

Témoigner

Peindre, dessiner pour témoigner de la réalité des camps. Etre les historiens de la période concentrationnaire. Peut-être le rôle principal des artistes des camps. Léon Delarbre en avait conscience. Son talent d’artiste « lui imposait un nouveau devoir : rapporter un témoignage précis et objectif de cette vie monstrueuse et incroyable, pour que ses croquis, pris sur le vif, puissent fixer l’empreinte irréfutable d’une barbarie à ce jour sans exemple », a témoigné Pierre Maho, compagnon de détention de Léon Delarbre. Léon Delarbre a été arrêté en 1944 et déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald, Dora et Bergen-Belsen. Il fallait aussi penser à cacher les dessins, pour qu’ils traversent le temps. « Porter des dessins sur soi était trop risqué et les laisser au block à la merci d’une perquisition était impossible », a raconté Pierre Maho. Léon Delarbre est parvenu à sauver ses dessins en les cachant sur sa poitrine à l’arrivée des Alliés.

Dessiner pour être sauvé. En 1945, Walter Spitzer, 16 ans, a été caché par la Résistance du camp de Buchenwald. « Tu seras notre photographe », a dit l’un des responsables. Le jeune Polonais a fait une promesse : « Que je montrerai tout ça, que je dessinerai tout ça après la guerre ».

Et parfois les témoignages sont anonymes. Le musée d’Auschwitz-Birkenau a publié, en 2012, un carnet de 22 dessins. Ils sont signés M.M. et personne ne sait qui se cache derrière ces initiales. Les images ont été retrouvées cachées dans une bouteille du camp de Birkenau, près des crématoires et des chambres à gaz. Elles ont été découvertes en 1947 mais publiées il y a seulement un peu plus de deux ans. L’auteur a voulu montrer le plus de détails possible : l’étoile jaune sur les vêtements, les plaques des voitures des SS. Le Carnet de croquis représente, pour le musée d’Auschwitz, « une source de documentation sur le brutalité du camp ».

La beauté dans l’horreur ?

Les bouts de crayons des dessinateurs-déportés sont-ils le reflet d’une beauté artistique ? Un concept difficile à concevoir pour certains, mais dans le documentaire de Christophe Cognet Parce que j’étais peintre, Zoran Music, déporté à Dachau, explique : « Je n’ose pas le dire et je ne devrais pas le dire mais pour un peintre, c’était une beauté incroyable. C’était beau parce qu’on a senti toute cette douleur en dedans, tout ce que ces gens ont souffert ». Le Slovène, arrêté en 1944 à Venise, puis déporté, confie qu’il a dessiné parce que c’était « une nécessité intérieure ». « Ce n’est pas que je voulais témoigner, mais la chose était tellement énorme, monumentale, d’une beauté atroce, terrible, quelque chose d’incroyablement, d’énormément tragique, d’incompréhensible : pouvoir assister à un paysage de mort, un paysage de ce genre-là”, poursuit-il.

Dans une interview accordée aux élèves du collège André Malraux de Paron ( dans l’Yonne) en 2005, Boris Taslitzky parle également de la « beauté de l’horreur », ce qu’il voyait devant lui, si on oublie ce que cela représente réellement était « plastiquement beau ». Un sentiment que partage Walter Splitzer, déporté de Buchenwald : « Dans le petit camp, il y avait des fumées, des gamelles, les gens allumaient du feu, c’était coloré. Il y avait quelque chose de beau là-dedans ».

Walter Spitzer, sauvé des camps grâce au dessin

En 1945, Walter Spitzer a 16 ans. Les résistants du camp de Buchenwald en Allemagne décident de le cacher et de le sauver en échange d’une promesse : que le petit prodige du dessin témoigne de l’enfer des camps, une fois la guerre terminée.

« A tous ces enfants assassinés qui ne peuvent plus parler, je leur ai prêté mes crayons et mes pinceaux ».

Cette phrase qui fait écho à l’actualité, est extraite du livre d’un survivant des camps de concentration Sauvé par le dessin, Buchenwald. Walter Spitzer, déporté alors qu’il a 16 ans, a été sauvé par les résistants du camp de Buchenwald car il savait dessiner.

Son talent contre une promesse

Une nuit de janvier 1945, Walter est réveillé et doit se rendre devant le chef du block du quartier de Buchenwald où il est interné. Quelques heures plus tard, il doit faire partie du « transport » qui mène vers un autre camp où l’espérance de vie est de « huit jours ». Dans son livre Walter Spitzer se souvient des paroles formulées au milieu de la nuit : « Nous, le Comité international de résistance aux nazis, avons décidé de te soustraire à ce transport. Depuis que tu es là, nous t’observons. Tu dessines tout le temps, tu sais voir. C’est cela qui nous a décidés. Mais tu dois nous promettre solennellement que, si tu survis, tu raconteras, avec tes crayons, tout ce que tu as vu ici ».

« Tu seras notre photographe »

Dans son atelier parisien, Walter Spitzer, 87 ans aujourd’hui, se remémore encore et encore ce défi. « Qu’est-ce que j’allais faire de cette promesse ? », s’est-il demandé après la guerre. Il est retourné à l’école des beaux-arts pour apprendre la gravure. A refait de mémoire, de nombreux dessins qu’il avait peints dans le camp. Contacté par un éditeur pour illustrer les œuvres complètes de Malraux, il grave en noir et blanc ce qu’il a vu pendant sa déportation. « C’est lui », décrète André Malraux qui doit choisir entre plusieurs artistes. Le Polonais à l’accent toujours prononcé illustre ensuite les œuvres de Jean-Paul Sartre, d’Henry de Montherlant, de Joseph Kessel, et construira le mémorial de la rafle du Vél’ d’Hiv’.

Ne pas dessiner la mort

A l’époque, entouré par la mort, l’adolescent ne prend pas conscience de l’importance historique de ses dessins. « Je n’avais aucune prétention historique, ni là, ni plus tard, ni jamais », raconte-t-il, « et je n’ai jamais pensé que les dessins que je faisais dans les camps étaient un acte de résistance. Je dessinais, tout simplement ».

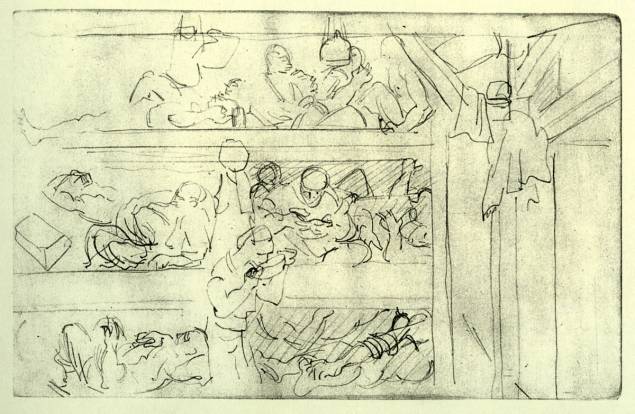

Avec beaucoup de détails et un trait fin et pointu, Walter dessine des scènes de vie, des gens qui mangent, qui dorment mais il choisit de ne pas dessiner la mort. Il est témoin de pendaisons, de décès à cause de la fatigue ou de la faim, de charrettes de corps entassés. « C’est trop dur », confie avec pudeur le peintre, toujours profondément marqué par cette période, « c’est trop personnel, le visage de quelqu’un qui est supplicié comme ça, on ne peut pas y toucher ».

Le ciment pour dessiner

Aujourd’hui, dans son atelier aux mille et une peintures, il n’y a qu’à installer un chevalet pour dessiner. Mais, dans les camps, l’un des plus gros challenges était de trouver le support et les crayons. Walter raconte la fabrication de son premier dessin, lorsqu’il était à Auschwitz III : « Je me suis procuré un sac de ciment. Il avait quatre couches de papier et celles de l’intérieur sont splendides, couleur papier kraft. Ensuite, j’ai chauffé du charbon de bois dans une gamelle et j’ai dessiné avec un bout de bois calciné ».

A Buchenwald, il reçoit des crayons, des bouts de papier et des cahiers d’écoliers. Dans les autres camps, les « dessinateurs-déportés » racontent qu’ils peignent au dos des papiers administratifs dérobés par certains gardes.

Des bottes contre un portrait

Avant d’arriver à Buchenwald, Walter a épuisé ses bouts de crayons à Auschwitz III, un camp de travail. « Je faisais des portraits de gens importants car c’était une manière de se protéger », raconte-t-il, « et une manière d’avoir un petit bout de pain en plus ». Tous les jours, il faisait un portrait d’après photo et l’échangeait avec des prisonniers français et anglais.

Il se souvient : « Je me suis procuré des chaussures de l’armée anglaise, et ça m’a sauvé la vie ». Ces bottes chaudes vont lui servir à avancer lors de la marche de la mort. « Les gens mouraient à cause des pieds », se remémore-t-il, « les pieds gelaient et la glace s’accumulait en dessous ». Lucide, il résume : « Si on ne savait pas faire quelque chose avec ses mains, on était foutu ».

Contre la Shoah-business

Il y a parfois un débat entre survivants : fallait-il laisser sa place à l’art, alors que le corps était au milieu de la mort ? Un autre survivant dessinateur, Zoran Musich, parle de la « beauté » des dessins des camps. Walter Spitzer acquiesce. « Dans le petit camp, il y avait des fumées, des gamelles, les gens allumaient du feu, c’était coloré. Il y avait quelque chose de beau là-dedans ».

« Je ne veux pas vendre le sang de mes parents »

Après la guerre, Walter Spitzer est devenu peu à peu une référence artistique. Il accepte toujours de témoigner mais tient tout de même à avancer. « Ma carrière d’artiste-peintre ne tourne pas autour des camps », affirme l’octogénaire. Il ne supporte pas « les gens qui pratiquent la Shoah-business », c’est-à-dire, « faire des affaires et vivre grâce à la Shoah ou la Déportation ». Jusqu’à cette phrase il avait réussi à cacher son émotion derrière ses yeux malicieux. Il conclut, affecté : « Je ne veux pas vendre le sang de mes parents ».

Article écrit par Elise Delève pour France Info